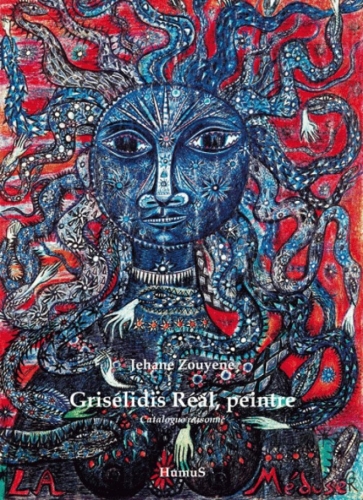

Dans Reine du réel. Lettre à Grisélidis Réal (2022), Nancy Huston rend un hommage très personnel à une « écrivaine, artiste peintre et prostituée suisse » (Wikipedia). Grisélidis (son vrai prénom) est née à Lausanne en 1929 – « Tu as l’âge de mes parents » – et décédée en 2005. Elle l’appelle « Gri », ce qui la distingue de l’héroïne de Perrault, patiente et soumise. Nancy Huston a longtemps reproché à Grisélidis Réal d’incarner « la pute au grand cœur », notamment dans son unique roman, Le noir est une couleur. Mais elle admire l’écriture de cette autodidacte, « l’envergure et la complexité » de son existence.

Très vite, elle compare leurs vies : « Filles aînées toutes deux, nous étions très amoureuses de notre papa. » Sans l’avoir jamais croisée « en personne », elle s’est rapprochée de Grisélidis Réal à travers ses traces, « œuvres peintes, livres, lettres, archives, interviews ». Elle a reconnu ces circonstances qui poussent à bout : « agressions sexuelles dans l’enfance, fragilité psychique et économique, colère contre la mère, désir de choquer » et même « envie de mourir ».

Nancy Huston a écrit sur la prostitution, sur la pornographie, et milité pour le respect à l’égard des « travailleuses du sexe ». Ici, elle raconte la vie de cette fille de professeurs, Walter Réal et Gisèle Bourgeois, d’abord installés à Alexandrie, puis à Athènes où son père meurt à trente-trois ans (staphylocoque doré). Grisélidis et ses sœurs sont alors livrées à leur mère, détestée. A treize ans et demi (âge noté par sa mère), elle écrit le poème Le cycle de la vie – « A peine pubère, Gri, tu écris déjà comme la reine du réel que tu vas devenir. »

Atteinte de tuberculose, Grisélidis Réal doit quitter l’école pour un sanatorium : « Par instinct de survie spirituelle, tu te désolidarises de ton corps. Lui est malade, d’accord, mais le vrai toi, c’est l’esprit léger qui gambade, rime, rythme, crée et danse dans les prés. Tu te mets à lire et à écrire, à peindre et à dessiner, à rêvasser. » Après le lycée, elle suit les cours de l’école d’arts appliqués de Zurich, pose nue pour des artistes, veut se débrouiller seule. A vingt-deux ans, enceinte d’un artiste, elle l’épouse. Il ne veut pas être père, elle ne veut pas avorter. Ses beaux-parents obtiennent la garde légale du petit Igor, qu’elle ne rencontrera que dix-sept ans plus tard.

Onze grossesses, sept interrompues. A vingt-neuf ans, « tu te retrouves donc divorcée et mère de quatre enfants de trois pères différents : pas facile de faire mieux comme preuve de non-conformisme au modèle maternel. » Nouvelle hospitalisation pour tuberculose. Nancy Huston partage avec « Gri » le goût de la vie « casse-cou ». Quand celle-ci demande de l’argent à un homme, qui veut coucher avec elle en échange, elle accepte. Argent facile et l’esprit qui décide que « ce qui arrive au corps n’a aucune importance ». Nancy Huston revient souvent sur cette faculté de dissociation (qui me laisse perplexe).

Grisélidis rencontre Bill, un Africain-Américain étudiant en médecine à Munich, schizophrène, et va s’installer avec lui en Allemagne. Ils sont fauchés, les enfants ont faim. Les petits boulots ne suffisent pas. Bill devient violent, l’envoie au trottoir. Grâce à un amoureux, elle rencontre une famille tzigane qui leur offre un abri, à elle et aux enfants. Un autre homme fait d’elle une dealeuse, elle se retrouve dans une prison pour femmes à Munich.

Ce sera « la deuxième forge d’où sortiront tes armes de survie : armes d’artiste, cette fois. » Grisélidis tient un journal en prison, dont le titre sera Suis-je morte ? Suis-je encore vivante ? Elle écrit, elle peint. Expulsée d’Allemagne, elle retourne en Suisse et à la prostitution. A la lecture du Deuxième Sexe, elle trouve Simone de Beauvoir trop « cérébrale », ignorant qu’à cette époque, celle-ci écrivait des lettres d’amour passionnées à Nelson Algren.

Printemps 1968, une bourse pour écrire, des amants, des cystites, des ruptures… Huston raconte les hauts et les bas, les actions de Grisélidis pour défendre les travailleuses du sexe, elle, « la prostituée libre, souveraine et généreuse » qui exerce un métier « non seulement nécessaire mais secourable » sans être une victime, selon elles. Sans doute est-ce « le goût de l’excès » (titre d’un chapitre) qui les rapproche : « Dans le fond des fonds, je suis comme toi une provocatrice, car provoquer c’est aussi bousculer, c’est essayer de réveiller un monde que, par moments, nous trouvons coupablement apathique et veule. »

Reine du réel fait découvrir la vie de Grisélidis Réal, résumée par ailleurs dans la préface de Chair vive, recueil de ses poèmes. Ce qui m’a surprise et gênée, c’est la façon dont Nancy Huston y mêle constamment sa propre expérience. Elle s’insurge tout de même contre les phrases « affligeantes » de Grisélidis sur sa compréhension ou son acceptation des violences masculines. Mais sa biographe, « enragée, engagée », revendique comme elle le choix de l’anticonformisme voire de l’outrance, le goût de tout vivre avec passion.